大型免許(大型自動車の免許)とは?免許取得の条件や費用を解説

大型免許は、自動車運転免許の中ではかなりハイレベルな資格で、取得しておくことでのメリットも非常に大きいものです。高い運転技術が身につくだけでなく、職探しにも有効な免許のため、仕事のための資格取得をお考えの方にもおすすめできます。

大型免許の取得要件には、年齢や視力といったさまざまな規定があります。そのうちの1つとして、最低でも普通免許を持っていなければなりません。なお普通免許よりも上位のものがあれば、教習所や合宿を使う場合には負担が軽くなるのも大きな特徴です。

これらを踏まえて、大まかな大型免許の概要や利点をはじめ、実際にはどのようなルートで取得できるのか、以下から詳しくご紹介していきます。

武蔵境自動車教習所の情報をまとめて知りたい方はこちら! → まずは資料請求(無料)

武蔵境自動車教習所の教習時間や流れを知りたい場合はこちら! → 免許取得の流れ

武蔵境自動車教習所の料金プランを知りたい場合はこちら! → 各種料金プラン

目次

大型免許は自動車運転免許を幅広く網羅できる

大型免許とは、車両総重量11t以上・最大積載量6.5t以上の自動車を運転できる免許です。基本的に大型免許があれば、どの大きさの自動車にも乗れると考えて問題ありません。

より具体的に、大型免許(第一種)で運転できる車両区分は以下の表の通りです。中型自動車や普通自動車など、下位の免許区分もカバーしていることがわかります。

このように、大型免許は多くの四輪自動車をカバーしますが、表にある通り、クレーン車といった作業用の大型特殊車両や、50ccを超える自動二輪車を運転するには、それぞれ専用の免許が必要です。

また、乗客を乗せて運賃をいただく旅客運送(路線バスや観光バスなど)を行う場合は、次に説明する「二種免許」が別途必要になります。

| 運転の可否 | 免許の種類 | 補足 |

| 〇 | 大型車 | 車両総重量11t以上、最大積載量6.5t以上など |

| 〇 | 中型車 | 車両総重量11t未満など |

| 〇 | 準中型車 | 車両総重量7.5t未満など |

| 〇 | 普通車 | |

| 〇 | 小型特殊車 | フォークリフト(公道走行のみ)など | × | 原付自転車 | 50cc以下 |

| × | 大型特殊車 | クレーン車、ブルドーザーなど(別途免許要) |

| × | 大型二輪車 | (別途免許要) |

| × | 普通二輪車 | (別途免許要) |

乗客30名以上の大型車を運転するには「二種免許」が必須

貨物を輸送するための大型トラックなどを運転する免許は、正確にいえば「大型一種免許」に該当します。一方でお客様を乗せることで金銭が発生するような、路線バスや観光バスを運転する場合には、「大型二種免許」を取得していなければなりません。

「二種免許」というのは、乗客からお金を支払ってもらうことで目的地に向かう車両に必要なもので、特に代表的なのはタクシーです。タクシーの場合は普通車のため、「普通二種免許」が求められます。中でも「大型二種免許」があれば、乗客30名以上の車両を運転することが可能です。

そもそも二種免許は一種免許を保有していることが前提のため、大型二種免許は、自動車運転免許の中では最上位資格に値します。

現場作業系の車両には大型特殊免許が必要な場合も

大型免許で運転できる代表例には、トラック・タンクローリー・ダンプカー・ミキサー車などの車両があります。しかしホイールローダーやラフタークレーンといった建機や作業車の場合、公道を走るには大型特殊免許が必要です。加えて実際に車両を使った作業を行うには、特殊操作をするための別途専門資格が求められます。貨物を輸送する以外の大型車両を運転したい場合には、どの免許を保有しておくべきなのか、十分に確認しましょう。

大型免許には仕事にも役立つメリットがある

大型免許を取ることは、その分運転技術を高めることにもつながります。大きな車両を動かすには、普通車に乗るよりも高度な操作スキルが欠かせません。つまり大型免許を目指すことで車の運転を極められる上に、取得できればあらゆる種類の車両に乗れるのが最大の利点でしょう。このようにさまざまな車を運転できることで、次のようなメリットも生じます。

トラックドライバーへの就職に活用できる

厚生労働省の「職業安定業務統計」[1]によると、2020年7月時点でのトラックドライバーの有効求人倍率は1.83倍で、全職種の平均に比べて約2倍にもなっている現状があります。大型ドライバーは高齢化も進んでいるため、大型免許を持つ人材の需要はどんどん高まっていく見込みです。

こうした背景から、大型免許を取得しておけば、就職においてはかなり有利になる状況にあります。ちなみに大型トラックドライバーの平均収入は、年収457万円です。もし給与アップに向けた転職や就職に悩んでいる際には、大型免許を取得して、自分のできる仕事の幅を広げるのも良い方法でしょう。

[1]トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト

https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/national/

マイクロバスなどの運転も可能

前述には「旅客用車両の運転には二種免許が必要」と出てきていますが、逆にいえば、旅客用でなければ大型一種免許でも運転できます。要するに、人に乗ってもらうための金銭が発生しないケースです。具体的には、ホテルの送迎・ロケバスによる異動・回送などが該当します。個人的にマイクロバスをレンタルして運転するといった際にも、大型免許が役立つでしょう。

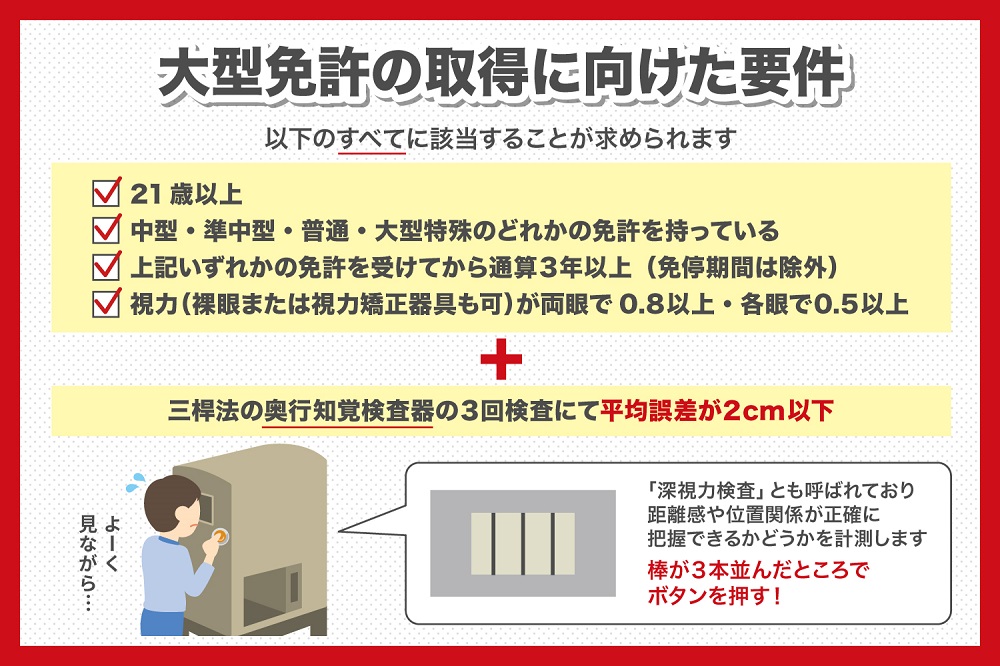

大型免許の取得に向けた要件

大型免許を取得するには、以下の全ての条件を満たす必要があります。

年齢

・原則として満21歳以上であること。

・【年齢要件の特例】 2022年5月13日からは、特定の教習(※)を修了することにより、満19歳以上で、かつ中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許のいずれかの運転免許を受けていた期間(免許停止期間を除く)が通算1年以上あれば受験可能になりました。

※受験資格特例教習

運転経験

中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許のいずれかを現に受けており、これらの免許のいずれかを取得してから(免許停止期間を除く)通算して3年以上の運転経歴があること。(ただし、上記の年齢特例の適用を受ける場合を除く)

視力

・両眼で0.8以上、かつ、片眼でそれぞれ0.5以上であること。

※裸眼または視力矯正器具も可。

深視力

・三桿(さんかん)法と呼ばれる奥行知覚検査器により、2.5メートルの距離で3回検査し、その平均誤差が2センチメートル以下であること。

(距離感や立体感を正確に把握する能力を測る検査)

色彩識別能力

・信号機の色である赤色、青色、黄色を正確に識別できること。

聴力

・10メートルの距離で、90デシベル(dB)の警音器の音が聞こえること。

※補聴器の使用可

運動能力

・自動車の安全な運転に必要な認知、判断、操作に支障を及ぼす可能性のある身体的な障がいがないこと。

・身体に障がいがある方や、運転に不安がある方は、事前に各都道府県の運転免許センターや運転免許試験場の運転適性相談窓口に相談することをおすすめします。

大型免許の取得方法と費用の目安

大型免許を取得するには、大きく分けて「① 運転免許試験場で直接受験する(一発試験)」と「② 指定自動車教習所や合宿を利用する」という2つの方法があります。

どちらの方法を選ぶかは、かかる費用、取得までの期間、ご自身の運転スキルや準備にかけられる時間などを考慮して検討すると良いでしょう。

それぞれの方法の特徴と費用の目安を以下に解説します。

運転免許試験場で直接受験する(一発試験)

この方法は、教習所に通学する場合と比較して費用を最も安く抑えられる可能性がある点がメリットです。ただし、大型車両の運転は特殊な技術が求められるため、合格の難易度は非常に高いと言われています。

受験するには、まず仮免許を取得し、法律で定められた要件(資格のある指導者の同乗のもと、5日以上の路上練習など)を満たす必要があります。仮運転免許証と路上練習申告書を揃えて、本試験に臨みます。

▼費用の目安(一例)

費用は地域や受験状況によって異なりますが、最低限かかる費用の目安(東京都の場合)は以下の通りです。

仮免許試験関連(受験料、交付料など):約5,500円

本免許試験関連(受験料、試験車使用料、交付料など):約8,650円

取得時講習受講料:約22,000円

合計:約36,150円~

指定自動車教習所や合宿を利用する

最も一般的で確実に免許を取得しやすいのは、公安委員会指定の自動車教習所に通う、または合宿に参加する方法です。費用は一発試験よりも高くなりますが、体系的なカリキュラムに沿って技能と知識を習得でき、卒業検定に合格すれば運転免許試験場での技能試験が免除されます。

▼期間と費用の目安

期間は、通学の場合は個人のペースによりますが、合宿の場合は泊まり込みで最短1週間~2週間程度が目安です。

費用は、現在所持している免許の種類によって大きく変動します。一般的に、中型免許など上位の免許を持っているほど、教習時間が短くなり費用も安くなる傾向があります。

普通免許(MT)所持の場合: 約35万円 ~ 45万円前後

中型免許(限定なし)所持の場合: 約20万円 ~ 25万円前後

※準中型免許や8t限定中型免許などを所持している場合は、上記の中間程度の費用感となります。

※AT限定免許の場合は、別途AT限定解除の費用が必要になることがあります。

就業目的なら補助金の利用ができる可能性も

大型免許を取得する場合には、規定の要件に該当すれば「教育訓練給付金制度」を利用することも可能です。教育訓練給付金制度とは雇用保険に基づいた補助金で、雇用保険が適用されている労働者や求職者が対象とされています。

受給には細かな条件がいくつも設けられていますが、コストを抑えるにはとても有効的なので、ぜひ一度検討してみると良いでしょう。詳細については、以下のページより確認できます。

中型免許を持っていれば費用を抑えられる

先ほども出てきたように、仮に自動車教習所や合宿を利用する場合には、所持している免許のレベルが高ければ料金は低くなります。最も費用が抑えられるのは、中型免許(車両総重量11t未満・最大積載量6.5t未満)を持っているケースです。

それぞれの自動車教習所や合宿所ごとに差はありますが、中型免許を取った上で受講すると、普通免許に比べて15万円~20万円ほど抑えられる場合もあります。特定一般教育訓練給付金もご利用可能です。

まずは中型免許から挑戦するのも1つの手

「大型免許を取るのは難易度が高いかも」と感じているのであれば、中型免許からステップアップしていくのも良い方法です。中型免許を取得していれば、いわゆる4tトラックに乗れるようになり、運転できる車両の種類は大きく広がります。

さらに取得の要件も、「20歳以上」「準中型・普通・大型特殊のどれかで通算2年以上(免停期間除外)」というように、大型免許に比べて緩和されています。費用面を考えても、大型免許を取るよりは当然ながら低く抑えることが可能。自動車教習所に通う目安としては、普通免許からの取得で25万円前後です。

普通免許からレベルアップしていきたい時には、いきなり大型免許にいかずとも、少しずつランクを上げていくのも1つの手でしょう。練習する意味でも徐々に車両のサイズを大きくしていくほうが着実ですし、お金を貯めながら取得を目指せます。

大型免許の取得を目指すための選択肢はいくつもある

大型免許を取るための手順は大きく分けて2つですが、最終的に辿り着くまでの道のりは、もっとほかにも考えられます。普通免許から挑戦したい場合には、1つずつ上位を目指す方法もあるので、ご自身にあった手段を検討してみてください。

武蔵境自動車教習所では、普通車や二輪車をはじめ、中型免許(車両総重量11t未満・最大積載量6.5t未満)の取得が可能です。また2tトラックなどに乗れる、準中型免許(車両総重量7.5t未満・最大積載量4.5t未満)の取得もできます。普通免許からのワンランクアップをご希望の場合には、ぜひご利用ください。

WEB仮申し込みで、

試験に役立つ問題集プレゼント!

Contactお問い合わせ

お気軽に

お問い合わせください

※電話受付:9:00~21:00(日曜のみ 9:00~19:00) 【教習中の方は専用ダイヤルをご利用ください】

7:30~21:00(日曜のみ7:30~19:00)

まずは、

料金シミュレーションを

してみる

プランの費用が確認できます!

まだ受講を迷っている方、ぜひ一度料金シミュレーションをし、ご自身が受講したい運転免許の費用をご確認ください。